Maradona ya viaja al imborrable e inmaculado mundo de la memoria. Allá va, vestido con la camiseta número 10 en la espalda, con los rulos al viento, y con la bandera argentina en una mano y la pelota en la otra.

Diego, por cierto, ya habitaba desde hace mucho el corazón argentino. Y por supuesto que seguirá ahí, como si nada hubiera ocurrido, como si cada momento de esos que supo regalarnos, sean de magia futbolera, éxitos deportivos o justicia, se despertaran cada mañana y él se sentara a tomar mate con cada uno de nosotros para rememorarlos, para sentirlos otra vez.

Si metió más o menos goles que Pelé o ganó más o menos títulos que Messi, es anecdótico. Son estadísticas, números tan fríos como las heladas del invierno en las casitas de Villa Fiorito, el barrio donde nació. Lo que importa es otra cosa, la esencia, el “ser o no ser” de Shakespeare, y el ser leal a los afectos, a las ideas y principios, y a los suyos. Con la pelota y con su palabra, Maradona reivindicó a la pelota, al fútbol, a la familia, a los amigos, al barrio, al vestuario, a los olvidados, a los sin voz, y a la Argentina. Semejante incondicionalidad es la que moviliza ahora a millones detrás de su inolvidable huella.

Maradona gambeteó a medio equipo inglés con arquero y todo para hacerles un gol monumental e inmortal que humillara hasta la eternidad a los piratas de Malvinas. Maradona les hizo un gol con la mano delante de los ojos de un planeta y medio (porque hasta las plantas del jardín estaban pendientes de aquel partido).

Maradona convirtió a los italianos del Sur, los pobres de la península, en campeones. Maradona hizo campeón del mundo a Argentina y a su historia futbolera en México, como para dejar en claro que “nuestro” fútbol podía ganar también fuera de las fronteras propias.

Maradona fue capaz de lograr hazañas memorables con la pelota en los pies. Uno mira una y otra vez ese dominio de la pelota, su mentón levantado, su pecho inflado, su orgullo de jugador, su pase único, su gol milagroso.

Maradona fue capaz de poner en jaque al poder de la FIFA y de los que detentan riqueza y poder con su palabra, con su representación, con su capacidad para adivinar los pliegues donde habita la debilidad contraria.

Con Diego se podía ganar o perder. Pero en una y otra posibilidad no cabía jamás la humillación de no haber sido, de no haber hecho, de no haber dejado todo, de no haber sido más “vivo” que el rival, aunque sea un ratito del partido. Un ejemplo de “viveza” y sacrificio, fue aquel encuentro por los octavos de final frente a Brasil, en Italia 90, cuando la selección sufrió 89 minutos, pero en ese restante minuto propio, Diego pudo dejar a Claudio Paul Caniggia solo frente al gol para definir la clasificación frente al rival más grande de nuestra celeste y blanca.

Un liderazgo absoluto, era otra de sus condiciones frente a los desafíos. La responsabilidad sobre sus espaldas. La palabra en su boca. El viejo lema de la “pelota siempre al 10”. Y el 10, por supuesto, era él. Así “hizo” desde “cebollita” y se construyó y re-construyó hasta el último día, siguiendo la estela de aquella frase de la sabiduría del fútbol. No había lugar para dobleces. O estaban con él o estaban contra él. Con ese “modo” fue a todas las batallas y alcanzó sus hazañas o masculló sus caídas.

El carácter de Diego se construyó, por lo tanto, alrededor de su mágica zurda, de su precisión milimétrica, de su hambre de gloria, de sus convicciones, de su corazón gigantesco, de sus triunfos, pero también de sus derrotas. Diego, a diferencia del establishment del fútbol y del marketing que trata de fomentar este negocio de manera lineal y hasta el infinito, siempre supo que no existen los robots, que el éxito no puede ser perpetúo y que la vida no es solo un rosario de éxitos. En ese sentido, fue un ídolo tan humano como el que más.

Por eso, fue capaz de dotar de una épica a sus triunfos y a sus derrotas. Y lo hizo, a partir de generar la ilusión de que “se podía”. De que no había desafío imposible. Lo importante no era sólo ganar, lo importante era ir a la batalla dispuesto a triunfar, con la ilusión de conseguirlo. Si le tocaba ganar –como lo hizo- sería tocar el cielo con las manos. Si le tocaba perder, la derrota sería vendida con sangre, sudor y lágrimas. Esa lógica de dar todo, hasta la última gota, es la lógica de los que creen y de los que menos tienen. Diego lo hizo siempre por una causa, la propia y la colectiva.

Diego con la camiseta del Napoli.

Fue campeón con el Napoli, con la selección y con Boca. Desafió a los ricos y a los poderosos de aquí y de todo el mundo, en nombre de los excluidos del banquete, y de los argentinos.

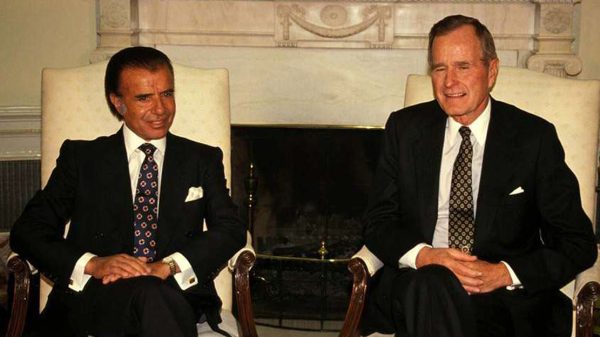

Su dimensión política está atada, además, a esa representación de clase. Amigo de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Admirador de Ernesto “Che” Guevara. Crítico consecuente y permanente del imperialismo de Estados Unidos y la riqueza del Vaticano. Peronista, como Doña Tota, su madre, y don Diego, su padre.

Maradona cuando jugaba en los “Cebollitas” de Argentinos Juniors.

Allá va el que hizo de “lo nuestro” su estandarte. Allá va un tipo leal y generoso. Allá va el que humilló a los piratas ingleses. Allá va el que reivindicó a los pobres de la Italia profunda frente a los “ricos” y “racistas” del Norte. Allá va el que conquistó las coronas que el poder imaginaba para los suyos. Allá va el hombre que no olvidó nunca el lugar de dónde venía. Allá va el tipo que siempre intentó que seamos felices. Allá va el amigo inseparable de la pelota. Allá va el “cebollita” que nunca nos abandonó. Allá va un argentino. Allá va Diego Armando Maradona.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.