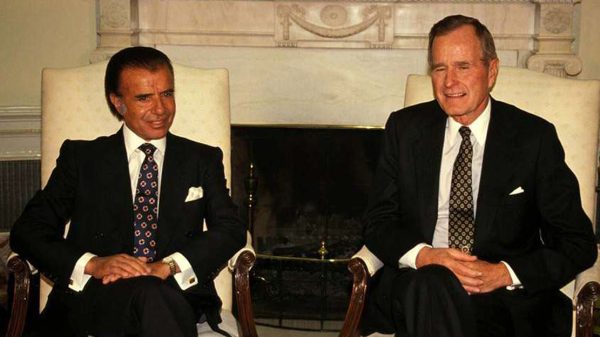

Emanuel Balbo corre en la tribuna popular de Belgrano. (Foto: Mariano Paiz).

El fútbol es como la vida. Pasa en este juego-espectáculo todo lo que sucede en la vida real y ampliado. Tanto adentro como afuera de la cancha. Un terreno de juego y sus tribunas son como un pueblo, una ciudad o un país en apenas una manzana. Por eso, el crimen de Emanuel Balbo de apenas 22 años ocurrió dentro de un estadio de fútbol que lleva el nombre de un gigantesco jugador de fútbol como Mario Alberto Kempes y en una tribuna bautizada con el nombre de otro crack: Daniel Willington. El pobre chico voló empujado por unos salvajes en lo que debería ser un templo del juego del fútbol y en apenas cinco metros de caída libre, acabó su vida. La vida de Emanuel se escapó en una secuencia que no dura ni un minuto. Pero en ese resplandor final, nadie, de los cientos que estaban a su alrededor, atinó a decir “NO”.

La evolución durante siglos de la cultura humana ha tratado de acorralar la muerte en hechos violentos a lugares excepcionales, marginales, ajenos al sistema de convivencia. Por eso, tanto cultural como legal o moralmente, el asesinato es rechazado por las sociedades y empujado. como el peor de los maleficios, lo más lejos posible. Sin embargo, la violencia y las muertes violentas llenan páginas y páginas de diarios, revistas y webs. Muchos minutos de la programación televisiva, de las emisiones de radio están referidas a episodios de este carácter. Horas de sobremesa y conversaciones en las veredas o por Wathsapp con el mismo tema. ¿Por qué? Porque suceden, porque hay violencia y porque muchas personas matan. La violencia es un producto cultural de las sociedades, sea por las injusticias sociales, por la ineficacia de las leyes o la instrumentación de Justicia, por las mafias, por la impunidad, por la falta de acceso a mejor educación, por la violencia simbólica de las inequidades económicas o por la cultura individual de sesgo autoritario o incluso, por el autoritarismo social. Lo que sí es real, es que no sólo es un acto individual, ni el acto de un desquiciado. Lo personal lo particulariza, le da una entidad única, pero -sobre todo- es un reflejo de cómo viven las sociedades.

Quizá no sea una explicación completa la que ponen en evidencia los ojos de los que miran los segundos finales de la vida de Emanuel Balbo. Ni tampoco el pánico que se observa en su mirada mientras corre tratando de escapar de los asesinos. Pero en unos y otros ojos, el fotógrafo muestra los actos y las vidas de cada uno. Lo que es cada uno. Lo que aprendió cada uno. Lo que piensa cada uno. Ahí, el fotógrafo, impiadoso, les recuerda que suelen gritar como una seña de identificación “Y ponga huevo, Belgrano, ponga huevo…(Porqué en este caso era la hinchada de Belgrano)” y ahí, en ese instante determinante, paradójicamente, nadie fue capaz de tenerlos.

Uno trata de sobrevivir y corre. Otros, muchísimos, dejan, pasivamente, que lo agredan y que lo maten. Nadie dijo NO. Nadie. No era una corrida monumental de Kempes levantando el pasto de la cancha cuando arrancaba rumbo al arco. No era un tiro libre del Daniel al ángulo donde sólo él podía poner la pelota para que fuera gol y desatar el delirio de haber sido testigos de una obra inolvidable. No era ninguna de esas instantáneas. No, este que corría, corría para salvar su vida, y en esa secuencia que no dura ni un minuto, todos los que lo rodeaban, miraron. Sólo miraron. El fotógrafo, Mariano Paiz, como Kempes o el Daniel con sus imágenes irrepetibles, los retrató, para que todos los que no estaban en el estadio, los guarden para siempre en su memoria. Probablemente, los recuerden como los espectadores de la muerte, los que no supieron o no quisieron decir que NO.

El joven está a punto de caer al vacío y se aferra a una de las barandas. (Foto: Mariano Paiz).

Cómo comunicarse:

Redacción: [email protected]

Lectores: [email protected]

Equipo de Investigación: [email protected]